Tourbescheibung

Start und Ziel ist der Wanderparkplatz am Waldfriedhof in Berghausen (Navi-Eingabe N51°2’25“ E7°27’36“). Ab dem Waldfriedhof über den „Rheinischen Weg“ (X11a) auf dem Höhenzug zwischen dem Leppetal und dem Gelpetal über Wegescheid bis unterhalb der Gummershardt östlich von Hülsenbusch. Dann rechts abbiegen und über den Wanderweg A6 ins Tal bis zur Kirche. Am ehemaligen Pfarrhaus in die Heinrich-Kaproth-Straße (A6) einbiegen und dem A6 folgen bis zum Wegedreieck im Wald oberhalb von Niedergelbe. Hier links in den A3 einbiegen und dem Wanderpfad folgen bis zum Ausgangspunkt. Einkehrmöglichkeiten bestehen in Hülsenbusch im „Schwarzenberger Hof“ und in der Gaststätte Jäger.

Berghausen

Berghausen ist ein Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Land. Der Ort liegt auf einem Höhenrücken zwischen den hier parallel verlaufenden Flusstälern von Leppe und Gelpe. Höchster Berg dieses Höhenrückens ist die Nordhelle (389 m ü. NN). Berghausen wurde 1469 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und gehörte bis 1806 zur Reichsherrschaft Gimborn-Neustadt, einem seit der Belehnung des brandenburgischen Ministers Adam von Schwarzenberg 1631 durch Kurfürst Georg Wilhelm reichsunmittelbaren Territorium im Heiligen Römischen Reich.

Berghausen ist ein Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Land. Der Ort liegt auf einem Höhenrücken zwischen den hier parallel verlaufenden Flusstälern von Leppe und Gelpe. Höchster Berg dieses Höhenrückens ist die Nordhelle (389 m ü. NN). Berghausen wurde 1469 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und gehörte bis 1806 zur Reichsherrschaft Gimborn-Neustadt, einem seit der Belehnung des brandenburgischen Ministers Adam von Schwarzenberg 1631 durch Kurfürst Georg Wilhelm reichsunmittelbaren Territorium im Heiligen Römischen Reich.

Hülsenbusch

Das Kirchdorf Hülsenbusch erstreckt sich über dem linken Ufer der Gelpe, einem linken Nebenfluss der Leppe, am Westhang der Gummershardt (437 m ü. NN) und gehörte wie auch Berghausen bis 1806 zur Reichsherrschaft Gimborn-Neustadt. Bis zum Jahre 1975 befand sich in Hülsenbusch das Rathaus der Gemeinde Gimborn, zu der Hülsenbusch gehörte. Danach wurde der Ort bedingt durch die kommunale Neugliederung nach Gummersbach eingemeindet. Hülsenbusch gewann im Jahre 1987 den Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“.

Das Kirchdorf Hülsenbusch erstreckt sich über dem linken Ufer der Gelpe, einem linken Nebenfluss der Leppe, am Westhang der Gummershardt (437 m ü. NN) und gehörte wie auch Berghausen bis 1806 zur Reichsherrschaft Gimborn-Neustadt. Bis zum Jahre 1975 befand sich in Hülsenbusch das Rathaus der Gemeinde Gimborn, zu der Hülsenbusch gehörte. Danach wurde der Ort bedingt durch die kommunale Neugliederung nach Gummersbach eingemeindet. Hülsenbusch gewann im Jahre 1987 den Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“.

Evangelische Kirche

Die Geschichte von Hülsenbusch wird sehr stark durch seine Kirche geprägt. Vermutlich vor 1190 entstand eine dem heiligen Bartholomäus geweihte Kapelle „Auf dem Hülsenbusch“ für die Bewohner der Bauernschaft Gelpe, des westlichen Teils des alten Kirchspiels Gummersbach. 1542 fand der Ort erstmals urkundliche Erwähnung, als ein ‚Hupert op dem Huylseberge‘ in der ‚Türkensteuerliste‘ aufgeführt wurde. 1560 kam die Reformation nach Hülsenbusch. Der katholische Landesherr, Graf Adam von Schwarzenberg auf Schloß Gimborn, ließ 1628 eine neue Kapelle errichten und setzte die Mitbenutzung der Kapelle für

Die Geschichte von Hülsenbusch wird sehr stark durch seine Kirche geprägt. Vermutlich vor 1190 entstand eine dem heiligen Bartholomäus geweihte Kapelle „Auf dem Hülsenbusch“ für die Bewohner der Bauernschaft Gelpe, des westlichen Teils des alten Kirchspiels Gummersbach. 1542 fand der Ort erstmals urkundliche Erwähnung, als ein ‚Hupert op dem Huylseberge‘ in der ‚Türkensteuerliste‘ aufgeführt wurde. 1560 kam die Reformation nach Hülsenbusch. Der katholische Landesherr, Graf Adam von Schwarzenberg auf Schloß Gimborn, ließ 1628 eine neue Kapelle errichten und setzte die Mitbenutzung der Kapelle für  seine Konfession durch. Diese Kapelle brannte jedoch 1765 ab und wurde in den Folgejahren durch einen stattlichen barocken Saalbau ersetzt. Der prächtige Kirchturm mit der barocken Schieferhaube wurde 1801 fertiggestellt. Nach alten Vorbildern bekam nun das künstlerische Holzwerk eine ursprünglich vorgesehene farbenfreudige Gestaltung in Verbindung mit neu bleivergasten Fenstern und Gestühl. Die Kirche ist von der Innenausstattung her als bergische evangelische Predigtkirche erkennbar, denn Abendmahltisch, Kanzel und Orgelprospekt im Barockstil sind typisch übereinander angeordnet. Der Turm hat eine flache Haube mit vier Lukarnenfenstern, eine Form, wie sie im Oberbergischen sonst selten ist. Im Vorraum der Kirche befinden sich Grabsteine aus dem 17. Jahrhundert. Dem Visitationsprotokoll von 1839 ist zu entnehmen, dass der Friedhof von Hülsenbusch

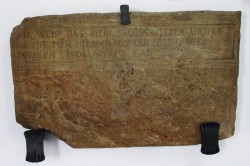

seine Konfession durch. Diese Kapelle brannte jedoch 1765 ab und wurde in den Folgejahren durch einen stattlichen barocken Saalbau ersetzt. Der prächtige Kirchturm mit der barocken Schieferhaube wurde 1801 fertiggestellt. Nach alten Vorbildern bekam nun das künstlerische Holzwerk eine ursprünglich vorgesehene farbenfreudige Gestaltung in Verbindung mit neu bleivergasten Fenstern und Gestühl. Die Kirche ist von der Innenausstattung her als bergische evangelische Predigtkirche erkennbar, denn Abendmahltisch, Kanzel und Orgelprospekt im Barockstil sind typisch übereinander angeordnet. Der Turm hat eine flache Haube mit vier Lukarnenfenstern, eine Form, wie sie im Oberbergischen sonst selten ist. Im Vorraum der Kirche befinden sich Grabsteine aus dem 17. Jahrhundert. Dem Visitationsprotokoll von 1839 ist zu entnehmen, dass der Friedhof von Hülsenbusch  um 1829 angelegt wurde. Vorher waren die Kirche und der Kirchhof die Begräbnisstätte der Gemeinde. In der Regel fanden die Standespersonen – Pastoren, Kirchenpatrone und Vorsteher – ihre letzte Ruhestätte im Gotteshaus. Aber auch die Besitzer adliger Höfe hatten das Recht auf einen Platz in der Kirche „im Leben und im Tod“. Die übrige Gemeinde wurde auf dem Kirchhof begraben. Dass in der Hülsenbuscher Kirche tatsächlich bis ca. 1829 beerdigt worden ist, bezeugen die Menschenknochen, die man während der Kirchenrestaurierung im Jahre 1965 fand.

um 1829 angelegt wurde. Vorher waren die Kirche und der Kirchhof die Begräbnisstätte der Gemeinde. In der Regel fanden die Standespersonen – Pastoren, Kirchenpatrone und Vorsteher – ihre letzte Ruhestätte im Gotteshaus. Aber auch die Besitzer adliger Höfe hatten das Recht auf einen Platz in der Kirche „im Leben und im Tod“. Die übrige Gemeinde wurde auf dem Kirchhof begraben. Dass in der Hülsenbuscher Kirche tatsächlich bis ca. 1829 beerdigt worden ist, bezeugen die Menschenknochen, die man während der Kirchenrestaurierung im Jahre 1965 fand.